我们的地球曾经经历过多次冰期,其中最大的3次是6亿年前的震旦纪大冰期、3亿年前的晚古生代大冰期和距今200万年的第四纪大冰期。冰期具有一定的周期性,平均每3亿年就会发生一次。第四纪大冰期距今时间最近,影响最大。在这次大冰期最寒冷的时候,风雪、冰雹经常出现。冰川、冰山随处可见,平均气温比现在要低3到7摄氏度,陆地上有32%的面积被冰川覆盖,大量的水被“困”在陆地上,结果导致海平面下降约130米。后来气温回升,冰川开始慢慢消融,海平面逐渐上涨,大约到6000年前,海平面才接近现在的高度。

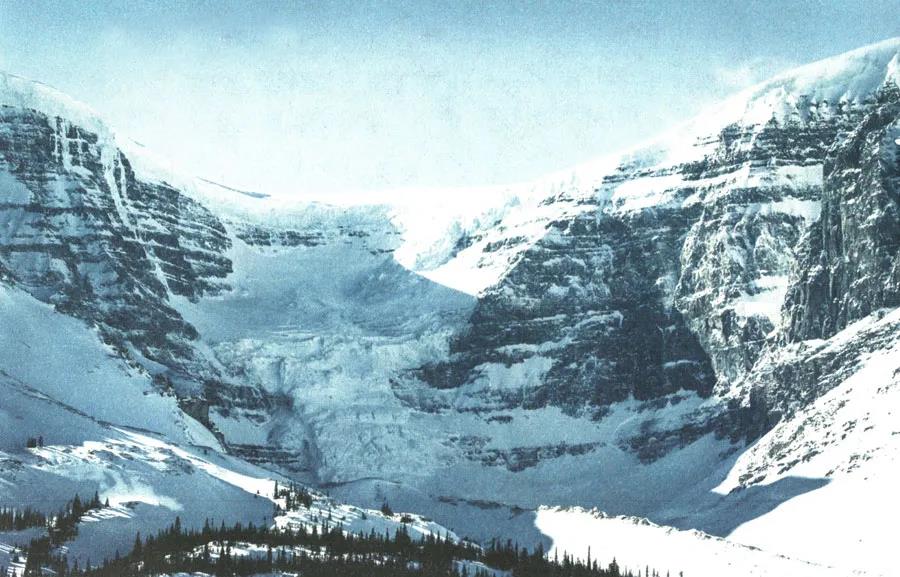

哥伦比亚冰川

虽然冰川时代正在渐渐远去,但冰川并没有完全消失。迄今为止,地球上依然分布着数不胜数的冰川,保存着冰川留下的地质遗迹和独特的地貌景观,成为一道道神秘而梦幻的风景。

冰川的前世今生

在汉语里,“川”是河流的意思,比如“川流不息”指的就是像水流一样连续不断,“海纳百川”指的是大海可以容得下成百上千条江河之水。而冰川就可以看作是由冰形成的河流,所以又被称为冰河。

形成条件

冰川是陆地上南极、北极及高山地区多年积雪积累而形成的巨大冰体,移动速度十分缓慢,每年只能移动几米至几百米,短时间内一般很难被察觉。根据冰川的形态、规模和发育条件,现代冰川可分为两个基本类型:大陆冰川和山岳冰川。其中大陆冰川表面呈凸起的盾状,中间厚边缘薄,最厚的地方可达几千米,例如南极冰盖;山岳冰川则广泛分布于世界各地的高山地区,通常面积较小,厚度较薄,例如我国青藏高原的诸多冰川。

南极冰盖(大陆冰川)

山岳冰川

并非每一处冰雪之地都有冰川,冰川的形成需要十分苛刻的条件。第一,要有较低的气温,能够使降水冻结成冰;第二,要有足够长的时间,降落的雪花变成粒雪,再由粒雪变成冰川冰,短则几年至几十年,长则需要数千年;第三,必须有适于冰雪堆积的低洼地形。在这样的条件下,冰川冰积累到一定厚度,才会在重力作用下沿着地面的一定坡度发生运动。

“固体水库”

冰川是地球上极为珍贵的淡水资源。我们知道地球表面超过三分之二的地方都被水覆盖,水体总量约为145亿亿吨,但仅有不足3%的陆地淡水可供人类饮用,而这其中的绝大部分(约为77%)都以冰川的形式存在于南极洲、格陵兰岛、青藏高原等地。在我国湖泊最密集的青藏高原,上千个大大小小的湖泊的水源都主要来自于冰川融水。所以,冰川有“固体水库”的美誉。

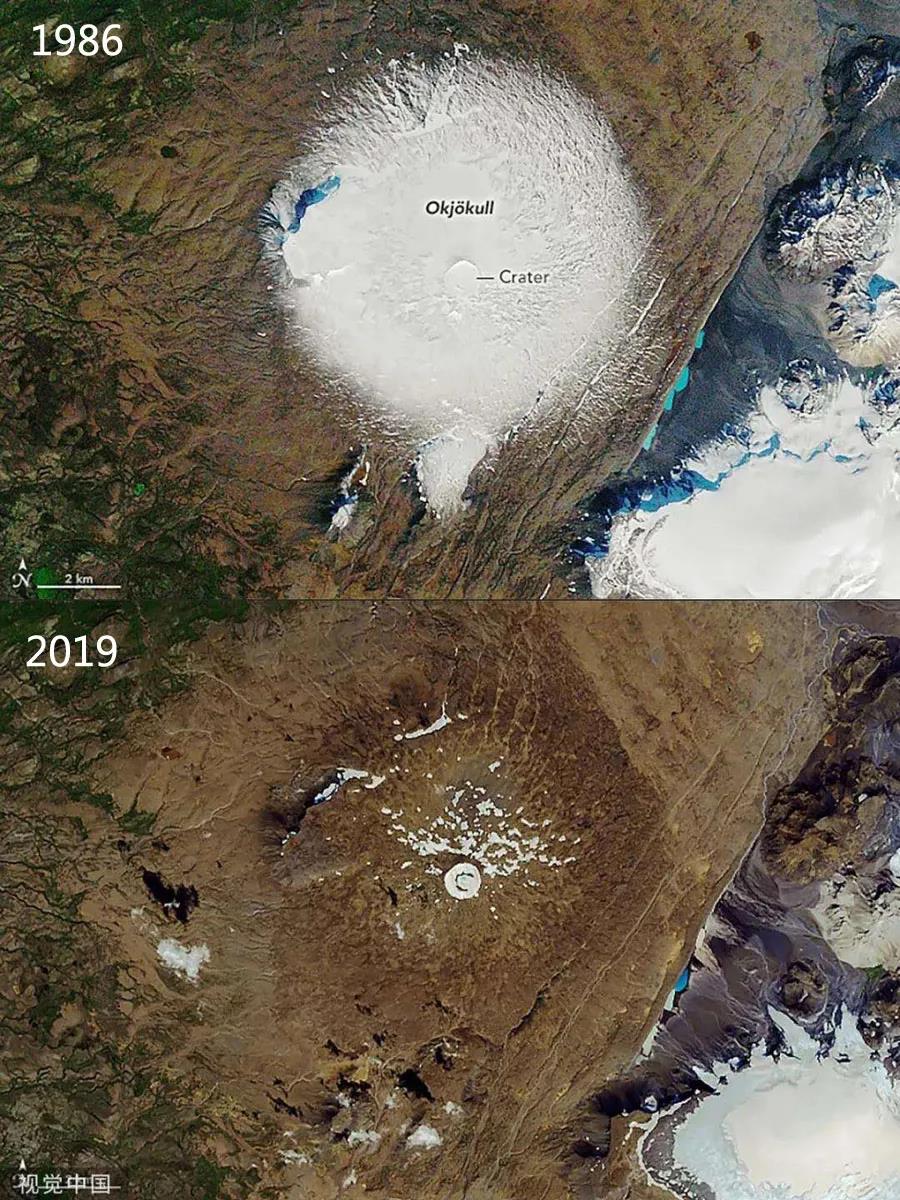

但是,近年来全球气候变暖趋势加剧,冰川消融的速度也在加快。2019年8月18日,人们在冰岛举行了一场特殊的“葬礼”——为奥克冰川举行告别仪式,并立下纪念碑。形成于700年前的奥克冰川原来的面积为16平方千米,但在2012年只剩下0.7平方千米,后来竟彻底消失了。

1986年和2019年奥克冰川的对比图

据科学家估算,假如气温按照现在的速度继续升高,南极洲东部著名的托滕冰川将会在22世纪完全融化,最终导致全球海平面上升超过2米。假如全球冰川全部融化,将致使全球海平面上升约65米,许多沿海城市将被淹没,会给人类带来巨大的灾难。

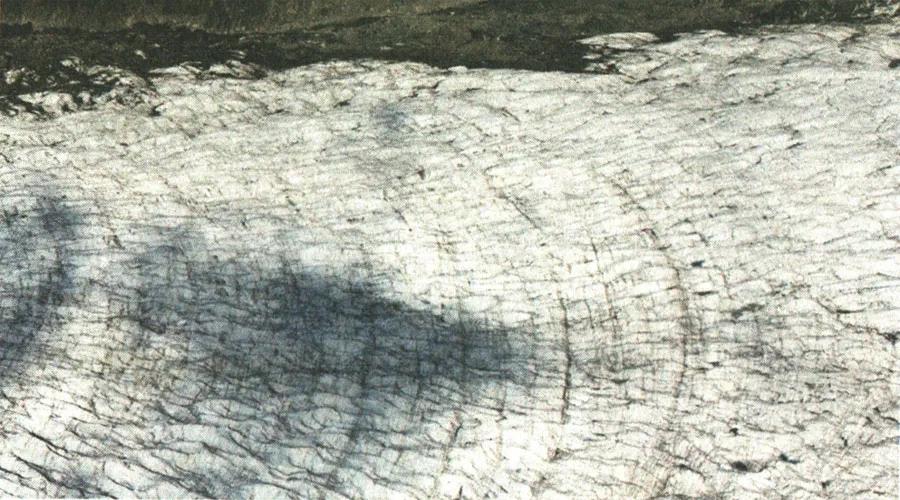

冰壁纹理

冰川地貌

冰川的力量不容小觑,它们是塑造地形地貌的重要外力。现代冰川覆盖了世界陆地表面的10.7%。全球七大洲中,除了大洋洲之外都有冰川存在,而古冰川更是曾经遍布各地。尽管它们的移动速度慢如蜗牛,但是随着时间的推移,它们能极大地改变地表环境,形成独特的冰川地貌,比如幽深的冰蚀谷,两坡陡峻而脊部尖薄、像刀刃或锯齿一样的山脊,基岩受到侵蚀之后形成的鼓包,冰川融水形成的河流、湖泊以及冲积平原等。

世界之最:兰伯特冰川

提起南极洲,大家的脑海中会浮现出白茫茫的冰雪、刺骨的寒风,以及那些可爱笨拙的企鹅。这里超过98%的地域都被冰雪覆盖,是地球上最寒冷的地方,也是最荒凉孤寂的大陆,所以有人称它为“冰雪高原”。

冰盖与冰川

如果南极没有冰雪覆盖,它的平均海拔实际上只有410米,但是目前这里覆盖着1359万平方千米的巨大冰盖,最厚的地方有4800多米,总体积达2500万立方千米。于是,南极大陆就变成了一个平均海拔超过2350米的高原。

冰盖不同于冰川,只有超过5万平方千米的陆地面积都被极厚的冰层覆盖才可称为冰盖,比如南极冰盖和格陵兰冰盖。冰盖下面一般是崎岖不平的山脉和深浅不一的海沟,冰盖的边缘就是流动的冰川。

南极冰盖被横贯山脉分为两部分:东南极冰盖与西南极冰盖。其中,东南极冰盖面积较大,冰层下面为陆地,绝大部分地区的基岩都位于海平面之上;而西南极冰盖大部分地区位于海平面之下,最深处位于海平面2500米以下,冰下除了大陆架和洋盆(深度在3000到6000米之间的海底盆地)外,还有许多岛屿。正是由于南极洲复杂的地质特征,才形成了许多各具特色的冰川景观。

最大的冰川

南极洲冰川那么多,哪一条最壮观呢?科学家通过观测得出,位于东南极冰盖的兰伯特冰川长约435千米,最宽处为96千米,中心深度约2500米,堪称南极冰川之最,也是世界之最。

1946到1947年,美国海军分两次派遣大量人员、飞机和船舶前往南极,开展了名为“跳高行动”的军事活动。他们对南极大陆海岸进行了航拍,发现了许多新的地貌景观,其中包括兰伯特冰川,只不过当时并未进行深入研究,也未对冰川进行命名。1952年,美国一位地理学家用当年航拍飞行机组人员的代号将其命名为贝克三冰川,但后来澳大利亚科考队对该地进行测绘之后改名为兰伯特冰川。

兰伯特冰川

兰伯特冰川每年以400到800米的速度移动。从遥感卫星图片上,我们可以清晰地看到兰伯特冰川移动的痕迹。在冰川上游,数条支流弯弯曲曲,最终汇聚成兰伯特冰川。据统计,整个南极大陆冰盖五分之一的水都要流经这里。

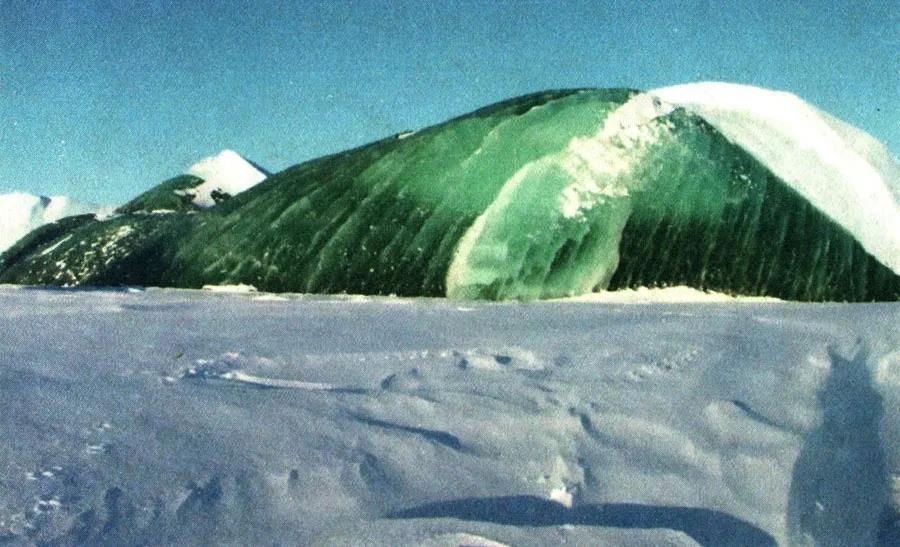

绿色冰山之谜

围绕南极洲的海上经常会出现漂浮的冰山,其主要来源之一就是南极洲。奇怪的是,南极洲的科考队和探险家有时候会遇到绿色的冰山,远远望去仿佛晶莹剔透的巨大翡翠。这究竟是怎么回事呢?

我们先来了解一下冰山是如何形成的。陆地冰川延伸到海洋之后,被称为冰架,其中破碎的冰块在海上随波逐流,就成了冰山。据统计,南极洲44%的海岸线都连着冰架,覆盖面积超过140万平方千米,这些地方形成的冰山多达数万座。

兰伯特冰川向北移动进入海洋的部分称为埃默里冰架,破碎的部分形成大小不一的冰山,从普里兹湾(我国的中山站建于附近)漂向四面八方。科学家发现,埃默里冰架是绿色冰山的重要来源。

这些冰山为什么会是绿色的呢?有科学家认为,冰川冰通常为白色或淡蓝色,当冰川进入海洋之后,富含有机物的海水就会在冰架下面冻结,并呈淡绿色,当冰架断裂之后,形成的冰山在漂浮和融化过程可能会发生倾覆,从而把底部淡绿色的冰翻转过来并暴露在外,于是人们就看到了绿色的冰山。这也说明,海洋中有机物的含量越高,这种冰山就会越绿。

绿色冰山

但是,也有科学家研究埃默里冰架的冰芯样本后发现,这里冰川中铁的含量比普通冰川中的高500倍,于是得出推论:可能是兰伯特冰川在移动过程中碾磨基岩带走了一些含铁矿物。铁元素是矿物中的重要致色元素,二价铁离子为浅绿色,三价铁离子为棕黄色,正是由于含有二价铁离子的矿物给冰山“染色”,才把蓝色冰变成了绿色冰。

迄今为止,不同的科学家对此仍有不同观点,绿色冰山的成因仍然迷雾重重。

冰原奇迹:阿萨巴斯卡冰川

北美洲西部的落基山脉,南北绵延4800千米,几乎纵贯美国和加拿大全境,被誉为“北美洲的脊梁”。它形成于5500万到8000万年前的造山运动,隆起后的山脉之上覆盖了厚厚的冰盖,随后的地壳运动和冰川移动,塑造了一座座高低起伏的山峰和幽深曲折的峡谷。如今,这里依然保存着很多冰川,其中最著名的莫过于加拿大的阿萨巴斯卡冰川。

冰是主角,山是配角

在落基山脚下有一条蜿蜒曲折的公路,全长约230千米,连接班夫国家公园和贾斯珀国家公园。一路上的雪山、冰原、冰河、峡谷、湖泊、瀑布、温泉等各种地质景观令人目不暇接,这里因此被称为“冰原大道”,它是加拿大最美的公路之一,曾入选“世界十大最美公路”。

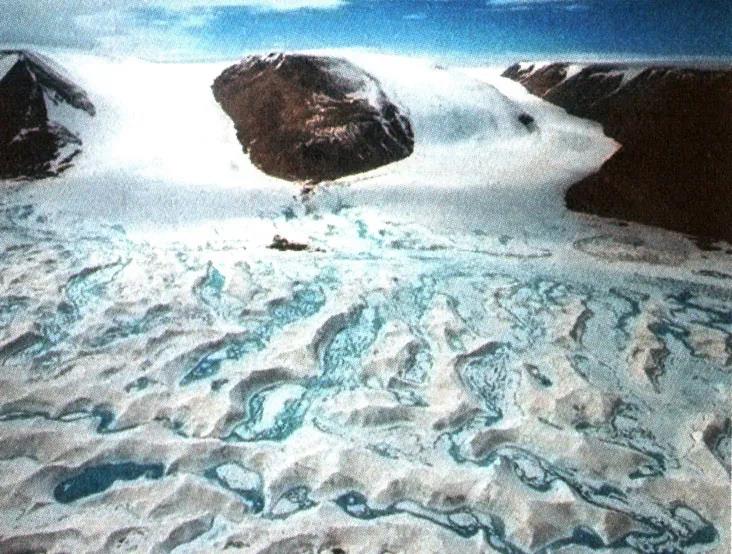

冰原大道的北段是一望无际的哥伦比亚冰原。所谓的冰原,顾名思义,就是冰的平原,是覆盖在大面积陆地上的冰,表面比较平坦,仅在狭窄的边缘会有少量岩石露出。哥伦比亚冰原面积约325平方千米,厚度约100到365米,而且每年的降雪量大约7米厚。从上空俯瞰冰原,到处是洁白一片,在阳光的照射下闪耀着刺眼的光芒,偶尔能看到几座山峰的顶端露出来。在地质学上,这种峰顶凸起在冰面上而其余部分被冰层埋没的山体被称为“冰原石山”。很显然,在这里,冰是主角,山是配角。

聆听冰川融化的声音

哥伦比亚冰原是北美洲最容易进入的冰川之一,普通游客可以乘坐当地特有的旅游观光雪地车直接走到冰原的边缘——阿萨巴斯卡冰川。它像一条长长的舌头从哥伦比亚冰原向外延伸,融水汇成河流,最终注入北冰洋。

阿萨巴斯卡冰川

阿萨巴斯卡冰川是北美地区唯一对普通游客开放的冰川。站在冰川边上,人们仿佛置身于史前冰川时代,既能目睹气势磅礴的冰原奇迹,还能聆听冰川融化的声音。在茫茫冰原之下,有数不清的冰洞,形状各异,大小不一,规模大的足以容下几十个人,四周尽是透明而又完整的冰块,美不胜收。20世纪50年代,科学家在这里考察时还发现冰原之下存在一条暗河,只不过这样的景观只有那些勇敢的探险家才能见到。

阿萨巴斯卡冰川的规模在1800年左右达到顶峰,之后经历了一段短暂的衰退期,到1840年再次扩大,但从此之后便一直后退,迄今已经后退了1500多米。现在,当地管理部门在冰川前缘沿着它后退的方向插了一些标识牌,上面分别标注着阿萨巴斯卡冰川前缘在不同时间段所处的位置,向人们展示冰川节节后退的进程,同时也在发出警示:全球气候变暖在不断加剧。

冰川遗迹:约塞米蒂国家公园

在美国加利福尼亚州东部,有一条绵延数百千米的内华达山脉,山脉中自然景观独特,虽然很早就有印第安人生活在这里,但几乎不为外人所知。到了19世纪50年代,加利福尼亚掀起了淘金潮,大量外来人口到此探险寻宝,宛若仙境的约塞米蒂从此声名远播。

冰川时代的馈赠

约塞米蒂,是由英文“Yosemite"音译而来,也有人把它翻译成“优胜美地”。这里占地面积约3080平方千米,其中95%的地方都是荒野,大于100平方米的湖泊多达3200个,此外,还有两个水库以及长达2700千米的溪流。在加利福尼亚的7000多种植物中,超过20%的种类都集中在这个地方。1890年,美国政府批准约塞米蒂为国家公园,1984年,约塞米蒂国家公园被列入世界自然遗产名录。

约塞米蒂不仅是野生动植物的天堂,也是人们散步、摄影、观星、漂流、骑马、攀岩的好地方。所以,人们赞美这里是美国西部最美的国家公园。如果你有机会来到这里,最不能错过的就是它的核心区——只占公园总面积百分之一的约塞米蒂谷,这里在很早以前曾被冰川覆盖,冰川时代后,留下了U形的山谷,东西方向延伸约11千米,平均宽度1.6千米。虽然它不算大,但集中了公园里的精华,森林与草原、山峰与瀑布、冰川地貌与花岗岩地貌应有尽有,令人赞叹不已。

怪石嶙峋的花岗岩

约塞米蒂国家公园大部分地方都是花岗岩,只有5%的区域是一些沉积岩和变质岩。花岗岩是一种在地表之下冷凝形成的火成岩,主要矿物成分是石英、长石和云母,质地坚硬,不易风化。

约塞米蒂国家公园

不过,从1000万年前开始,地壳运动使内华达山脉逐渐抬升,不仅形成了陡坡,而且产生了裂隙,在流水的冲刷下,花岗岩逐渐被侵蚀。当然,仅有流水的作用,恐怕还难以形成现在的地貌。在200万到300万年前的冰川时代,规模巨大的冰川覆盖在花岗岩之上,并占据山谷与河道,缓慢地移动。有科学家研究发现,这里冰川的厚度曾经达到1200米。

冰川一边移动,一边对底部和侧壁进行磨蚀,进一步破坏花岗岩,历经数万年的侵蚀,塑造了冰蚀湖、U形山谷等多种多样的冰蚀地貌,还将花岗岩打磨得十分光滑,形成了许多造型奇特的岩石。其中,最著名的一块岩石叫船长峰,它是世界上体积最大的单体花岗岩山体,四周极为陡峭,垂直高度约900米,直插云霄,蔚为壮观。由于它岩面光滑,直上直下,非常适宜于攀岩、极限跳伞等惊险刺激的体育运动,吸引着大量喜欢冒险的年轻人前来挑战。

约塞米蒂国家公园

离船长峰不远处还有一块更险峻的岩体,垂直高度达到1444米。它只有一面陡立,其他三面都是光滑的弧面,从远处看,就像是被切开的半圆球,所以被人们称作“半穹顶”。山底有一条小路可直达山顶,全程约13千米,每天都会有很多徒步旅行者通过这里到达山顶,俯视约塞米蒂的全貌。

绝不退缩:莫雷诺冰川

“如果你一生只见识一条冰川,那莫雷诺冰川是最佳选择。”几乎所有到过莫雷诺冰川的人都会给你这样的建议。在这里,时而宁静、时而疯狂的冰川仿佛一条有生命的长龙,向人们展示着它独特的身姿与魅力。

冰封的奇观

安第斯山脉纵贯南美洲,不仅是地球陆地上最长的山脉,而且高山众多,地势陡峭,许多山峰的海拔都超过6000米。从350万年前起,这里形成了面积广阔的巴塔哥尼亚冰原,冰原四周分布着48条冰川,成为名副其实的“冰雪王国”。阿根廷政府在此专门建立了冰川国家公园,后来这里被列入世界自然遗产名录,成为联合国教科文组织的重点保护对象。

位于阿根廷南部的莫雷诺冰川是巴塔哥尼亚冰原中仅有的3条没有退缩的冰川之一,至今仍在不断生长。这条冰川以19世纪一位探险家的名字命名,它长约30千米,面积约250平方千米,自西南向东北缓缓移动,最后滑入美丽的阿根廷湖。站在阿根廷湖的湖边,人们经常能听到冰块落入湖中的声音。被群山环绕的阿根廷湖碧波万顷,水质清澈而幽深,在犹如绿松石一般的浅蓝色湖水的映衬下,莫雷诺冰川也呈现出微微的蓝色调,显得极为壮观。

震撼的冰崩时刻

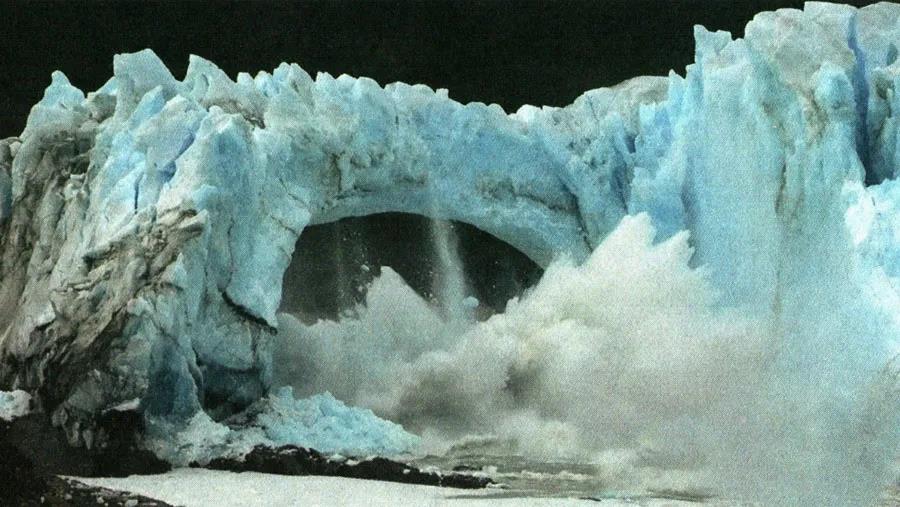

由于麦哲伦半岛的阻隔,阿根廷湖被一分为二,形成了奇怪的L形,中间仅有狭窄的水道相连。莫雷诺冰川以每天30厘米的速度缓缓移动,经常会抵达对岸的麦哲伦半岛,阻塞水道,形成一座高大的天然水坝。

莫雷诺冰川

倘若阻隔的时间久了,湖泊两侧的水位就会产生落差,最高的时候水位可相差30米。在强大的水压作用下,天然水坝终将决堤,出现难得一见的冰崩奇观。科学家研究发现,莫雷诺冰川的大规模冰崩事件没有明显的规律,有时一年发生一次,有时连续10年也不出现一次。当地时间2018年3月1O日,莫雷诺冰川又一次发生大规模冰崩,有趣的是,在冰崩之前人们看到了奇怪的冰桥——它原本是冰川阻塞水道形成的天然水坝,之后冰川中间被水掏空,上方呈弯弯的拱形,随着孔洞越来越大,最终崩塌。

冰崩奇观成为当地旅游的一大特色景观,虽然大规模冰崩可遇而不可求,但小规模冰崩不时发生。人们可以乘船游览,也可以沿着阿根廷湖岸边的公路到达距离冰川不足百米的观景台,与寒气逼人的冰川面对面,那一刻你才会切身感受到什么是排山倒海。

莫雷诺冰川发生冰崩

暗藏危机:米堆冰川

横贯我国大陆东西的318国道,素有“中国人的景观大道”之美誉。它从上海市黄浦区起始,绵延5000多千米,一直到达西藏自治区的日喀则市聂拉木县。一路上风光无限,穿越了平原、丘陵、盆地、山地和高原,特别是当它穿越青藏高原东部地形复杂的横断山区时,道路两侧的冰川让人流连忘返,米堆冰川即为其中之一。

最美的冰川

我国幅员辽阔,根据我国科学家2015年发布的统计数据,在960万平方千米的土地上,冰川总面积为5.18万平方千米,占国土总面积的0.54%。我国冰川数量众多,大大小小的冰川一共有4.8万多条,主要分布在西藏、新疆、青海、甘肃、四川和云南6省区,以喜马拉雅山、昆仑山、天山、念青唐古拉山、喀喇昆仑山等山脉最为集中。这些冰川是长江、黄河等大江大河的重要水源,也塑造了千姿百态的地貌奇观。

2005年,《中国国家地理》杂志评选出“中国最美的六大冰川”,它们是:西藏的绒布冰川、米堆冰川,新疆的天山托木尔冰川、特拉木坎力冰川,四川的海螺沟冰川,甘肃的透明梦柯冰川。

米堆冰川

米堆冰川位于西藏自治区波密县东部100千米处,发源于一座海拔6385米的雪峰。当你沿着狭窄的山路走进其中,仿佛来到了圣洁的世外桃源。首先映入眼帘的是银光闪耀的冰瀑,落差高达800米。冰瀑中间穿过一片郁郁葱葱的亚热带常绿阔叶林,冰川前缘是一个名为“米堆湖”的清澈冰湖。距离湖泊不远处是古色古香的小村落,漫山遍野的山花围绕在村庄周围。远远望去,雪山、冰川、湖泊、森林相映成趣,宛如一幅精美的山水画。

奇怪的冰川跃动

美丽的风景有时候也隐藏着危机。1988年7月15日夜晚,正当人们进入梦乡时,波密县发生了特大泥石流灾害,多达540万立方米的水夹杂着碎石、冰块从山上俯冲下来,势如破竹,沿途的森林、农田以及房屋建筑全被摧毁。泥石流冲入帕隆藏布江,阻塞河道,致使江水暴涨,淹没了18座桥梁和40多千米公路,造成当地重要的交通运输线中断半年之久。

这究竟是怎么回事呢?后来经过专家调查发现,此次泥石流灾害是由米堆冰川前缘的冰碛湖溃决导致的。当年,米堆冰川所在地的气候异常,持续高温,冰川前缘发生冰崩,突然坠入米堆湖,强大的冲击力和瞬时的水位上涨破坏了冰碛堤,于是造成了灾难。1992年,我国科学家发现米堆冰川出现凹陷的现象——凹面区约为0.5平方千米,冰面破碎,布满纵横交错的裂缝,并有融水不断注入裂缝内。这种现象表明米堆冰川之下还有一个冰下湖。如果遇到暴雨,水流量突然加大,超出冰下湖的排泄能力,将会产生溃决的危险。

随着进一步的研究,科学家发现米堆冰川具有极其特殊的跃动现象——冰川运动速度有规则地周期性交替。米堆冰川的跃动周期为50到60年。在平静期移动速度十分缓慢,而处于跃动期的流速要比平静期的快几十倍甚至数百倍,所以有人称之为“飞跑的冰川”。目前,我国也仅发现米堆冰川及南迦巴瓦峰下的则隆弄冰川等极少数冰川存在这种现象,关于其成因仍在研究之中。

米堆冰川

冰火相融:瓦特纳冰川

靠近北极圈的北欧国家冰岛是一个十分美丽的地方。在这里,如果你想要与冰川来一次亲密接触并不是难事,还可以深入瓦特纳冰川,近距离感受冰洞的魅力。

地下是火,地上是冰

瓦特纳冰川位于冰岛东南部,面积达8100平方千米,以每年800米的速度向较温暖的山谷移动。它不仅是冰岛的第一大冰川,还是欧洲最大的冰川。

表面上看,冰岛是冰雪覆盖的寒冷之地,其实在冰雪之下却是另外一番景象。瓦特纳冰川的厚度一般为400到600米,有些地方的厚度可以达到950米,下面掩盖的是高原、山脉和峡谷,甚至还有一些活火山。当火山喷发时,就会在瓦特纳冰川之下形成火山口、熔岩流和热湖。地上寒冷的气候形成了厚厚的冰川,地下炽热的岩浆却使之不断融化,冰与火的交融造就了许多奇观,包括各种奇形怪状的冰洞,所以人们称这里为“冰与火之地”。

瓦特纳冰川

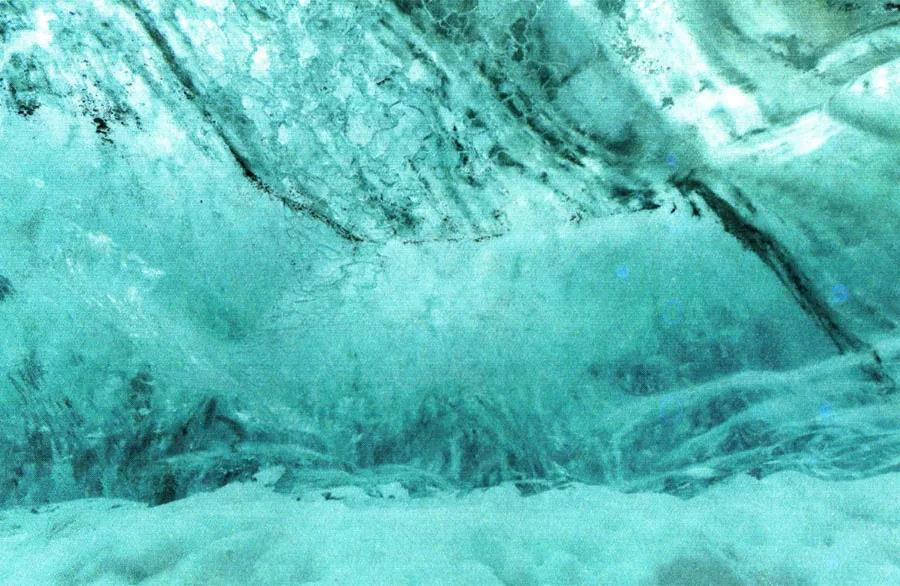

蓝色“冰晶洞”

在冰川的边缘,有时候会有一些狭窄的洞口,探险家穿过洞口走进去,会看到一个奇妙的世界。洞内四周全是光滑的冰块,晶莹如玉,微微透着蓝光。冰洞深处时不时地发出吱吱的响声,就像是有一头巨兽躲在冰洞深处发出的喘息声。洞底还能发现流动的小溪,洞顶有时会打开一扇小小的天窗,雪花从天窗中徐徐落下,然后在洞 底堆积成一个圆圆的雪堆,当地人称这样的冰洞为“蓝冰洞”。当你置身其中时,就仿佛来到了童话里的冰雪世界,一切都显得那么虚幻,但它们却是真实的世界。

蓝冰洞之所以泛着微弱的蓝光,原因在于凝固的冰块十分致密,它们强烈地反射太阳光中的蓝色光线,而把其他颜色的光线都吸收了,就像蔚蓝色的大海一样。当你舀起小溪里的水时,才会发现它其实是无色的。

蓝冰洞

瞬息万变的奇观

冰岛的蓝冰洞是摄影师的天堂,每年都会有很多世界各地的摄影师来到这里拍照,还有一些电影剧组到此取景。但是我们在照片及电影中见过的那些冰洞,基本上都已经不存在了。因为蓝冰洞一直在不断变化,每一个人眼中的蓝冰洞都与众不同。

每年夏天,几乎所有的冰洞都会融化和坍塌,随着冰川的移动,到了冬天会在新的地方重新凝固形成新的冰洞,没有人能确切地知道下一个冰洞将会在哪里。

冰洞内大部分地方都很不稳定,随时都有坍塌的危险,所以在冰洞内观光是一件很危险的事情。一般来说,在每年冬季(11月至次年3月)人们才被允许进洞探险,探险者不仅需要专业的冰上器材,比如安全头盔、冰爪和冰镐等,还要跟随着当地的专业向导。

随着全球气候不断变暖,瓦特纳冰川融化的速度在加快,有专家认为,可能再过几十年,我们就再也见不到美丽的蓝冰洞了。

变幻无常:弗朗兹·约瑟夫冰川

南平洋的岛国新西兰偏居一隅,遗世独立。冬天严寒、夏无酷暑的温带海洋性气候创造了美丽宜居的生活环境。令人称奇的是,在这片面积不足27万平方千米的狭窄土地上,分布着无数条冰川,其中最著名的当数弗朗兹·约瑟夫冰川。

女孩的眼泪

在很早以前,新西兰的原住民毛利人流传着一个悲伤的故事:有位美丽的姑娘和自己的爱人一起攀登雪山,不料中途遭遇雪崩,她的爱人从山峰上跌落而死,女孩悲痛欲绝,泪如泉涌,伤心的眼泪化为一条冰清玉洁的冰川,永远地留在山谷之间。当然,这只是个凄美的传说而已。其实这条冰川早已存在,直到1865年奥地利著名的地质学家尤利乌斯·冯·哈斯特来到这里之后,才用当时奥匈帝国皇帝的名字给它命名为弗朗兹·约瑟夫冰川。

弗朗兹·约瑟夫冰川发源于新西兰南岛的南阿尔比斯山脉,蜿蜒向西,穿过西部泰普提尼国家公园郁郁葱葱的温带雨林,最终化为河水注入海洋。虽然它的长度只有短短的12千米,却从源头的海拔3000米降落至终点的240米,落差如此之大,使其成为新西兰最陡峭的冰川。

冰川小镇的温泉

在距离弗朗兹·约瑟夫冰川不远处的平地之上,人们建起了一座小镇,镇子里有很多餐厅、酒吧和旅馆。慕名而来的游客中有人喜欢徒步攀登,沿着冰川拾级而上,还有些人喜欢乘坐直升机俯瞰冰川全貌。

从空中俯瞰弗朗兹。约瑟夫冰川,能看到在浅蓝色的冰川表面密密麻麻地分布着许多错综复杂的裂缝,而一旦身临其境才发现它们很深、很宽,裂缝之下可能还有隐藏的冰洞,其中流淌着河水。由于地形陡峭,弗朗兹·约瑟夫冰川具有很快的流动速度。据监测,它的平均流动速度超过每天0.5米,最快时可达每天4米。因此,冰川里的冰洞和裂缝每一天的形态都不一样,变幻莫测,令人称奇。

弗朗兹·约瑟夫冰川的表面分布着裂缝

弗朗兹·约瑟夫冰川

由于新西兰地处环太平洋火山带,地下岩浆活动剧烈,所以火山、温泉众多。去弗朗兹·约瑟夫冰川小镇泡温泉是当地极有魅力的旅游项目。这里的温泉水来自冰川融水,水质清澈,置身其中尽享大自然的馈赠,十分惬意。

奇怪的进退现象

弗朗兹。约瑟夫冰川地处温带,而且濒临海洋,气候温暖,冰川极易消融。然而奇怪的是,这条冰川时增时减,时进时退,让人捉摸不透。

科学家研究发现,在1万多年前,弗朗兹·约瑟夫冰川曾延伸入海,但如今冰川终点距离海洋约19千米。很显然,这是冰川曾经不断消融后退的结果。但是,在全球气候变暖的大背景下,其他冰川都在缩小,而弗朗兹·约瑟夫冰川却从1984年开始缓慢增长、加厚。至于弗朗兹·约瑟夫冰川“逆袭”的原因,有专家认为,一方面可能是因为南阿尔卑斯山脉降雪量增加,另一方面可能是因为附近火山爆发把火山灰喷入大气层中遮挡住了阳光,削弱了太阳光的照射,减缓了冰川的融化。

稿件来源:浙江省地质博物馆